日本では古くから、縁起が良いとされる「吉祥文様」や季節を表す花々など、着物に様々な文様を取り入れて楽しんできました。

この記事では、日本を代表する文様に込められた願いや思いについてご紹介します。

●鶴(つる)

「鶴は千年、亀は万年」というように、長寿のシンボルとされてきました。

また、一度つがいになると、生涯を共に過ごすとされていることから、夫婦円満を願い、婚礼衣装にもよく用いられます。

●亀甲(きっこう)

文字通り、亀の甲羅をモチーフにした模様で、同じ大きさの六角形が連続的に並んでいるのが特徴です。鶴と並んで延命長寿や良縁を招く象徴とされています。

●松竹梅(しょうちくばい)

おめでたい模様の代表格「松竹梅」。寒い冬にも緑を絶やさない松は、「常盤木(ときわぎ)」とも呼ばれ、同様に常緑である竹も、まっすぐに伸びる様が好まれてきました。

梅は寒さが厳しい冬に先駆けて花を咲かせ、彩を添えています。

●檜扇(ひおうぎ)

扇の「末広がり」の形は次第に栄えていくなどの意味があり、縁起が良い模様の一つ。平安貴族の装身具であったことから、婚礼衣装にも多く用いられます。

御所車(ごしょぐるま)、花車(はなぐるま)

平安貴族が乗っていた牛車を表す「御所車」は、富と華やかさの象徴。車に花が飾られると「花車」となり、さらに豪華絢爛に彩られます。

御所車(ごしょぐるま)

●熨斗(のし)

高級品の鮑を薄く削ぎ、帯状に引き伸ばして乾燥させたお供え物「熨斗鮑(のしあわび)」に由来する模様。

細い帯状の熨斗を何本か重ねたものは「束ね熨斗」と呼ばれます。

現在もご祝儀袋に熨斗は欠かせない存在。お祝いごとにぴったりの模様です。

七宝(しっぽう)

同じ大きさの円を四分の一ずつ重ね繋げた「七宝」。人と人の縁が途切れることなくつながっていく、また子孫繁栄で家が大きくなるなど、円満・良縁を表すシンボルとされています。

紗綾形(さやがた)

卍(まんじ)を斜めに重ねた連続模様で、桃山時代に中国の明から伝わった織物が元になっていると考えられています。日本の寺院を表すシンボルでもある「卍」は、ヒンドゥー教や仏教で縁起が良いとされてきました。

観世水(かんぜみず)

留まることなく流れ続ける水を描いた「観世水」は、未来永劫の象徴とされてきました。能楽の流派である「観世流」の観世太夫が定式文様として使用したことからその名が付いたといわれています

鳳凰(ほうおう)

平和や幸せが実現したときに現れる瑞鳥といわれており、平和や幸福の象徴として、また、優美で華やかな姿は飛鳥時代から広く愛されてきました。

万寿菊(まんじゅぎく)

菊の花を簡略化した模様で、延命長寿を願って「万寿」の文字が使われていますが、ぽってりと丸い形が饅頭に似ていることから「饅頭菊」とも呼ばれています。

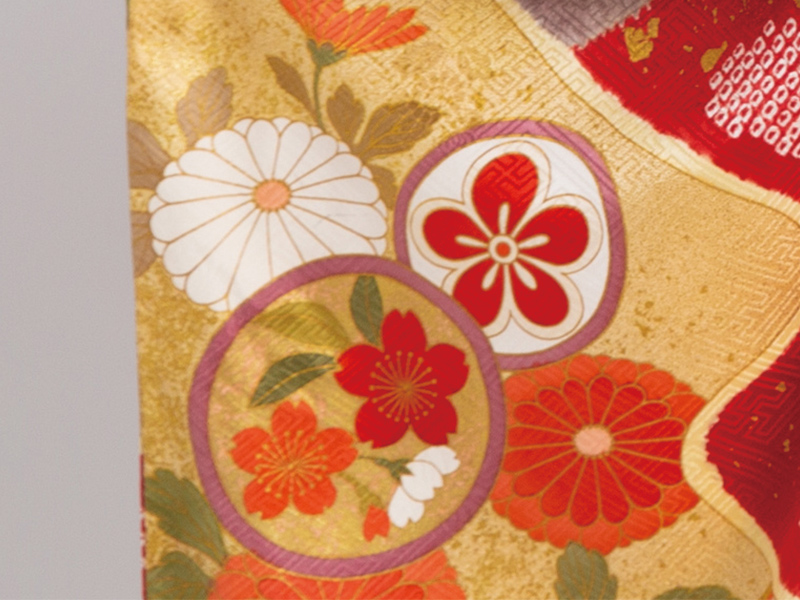

花丸文(はなまるもん)

草花を円形に納めた模様で、菊や水仙、桔梗など様々な花が用いられます。江戸時代の能装束や友禅染の小袖をはじめ、現代も着物や帯を華やかに彩る模様として愛されています。

貝合わせ・貝桶柄(かいおけがら)

平安貴族たちが楽しんだ、対になる貝を探す遊び「貝合わせ」にちなんだ柄で、貝は他の貝と合わせても絶対に合わないことから夫婦円満を表す模様とされてきました。

同様に、貝合わせの道具を納める「貝桶」も縁起が良い模様とされています。

鴛鴦(えんおう、おしどり)

仲睦まじい夫婦を「おしどり夫婦」と呼ぶように、おしどりは古くから夫婦の変わらぬ愛の象徴とされてきました。

カラフルな雄を「鴛」、やや控えめな色の雌を「鴦」といいます。花嫁着をはじめ、黒留袖、訪問着、それに合わせる袋帯などにも用いられます。

まとめ

ここでご紹介した伝統模様はごく一部。

この他にも、春は桜や牡丹、夏はあじさいになでしこ……と、毎年、その時季だけのお楽しみの柄や模様も存在します。

着物を着る際に、この模様にはどのような意味があり、どんな願いが込められているのか、思いを馳せてみてください。