相信去過日本旅遊的朋友們都有同感——走在東京、京都或大阪的街道上,總會感受到一種難以言喻的「舒適感」。

這種感覺並非偶然,而是源自日本嚴謹的都市計劃法與用途地域制度,再加上對「人本交通」與「生活便利」的重視,構成了獨特的街區氛圍。

本篇文章將從都市設計與用途地域的角度,解析日本街道為什麼特別宜居,並帶你看懂背後的步行友善原則與生活品質邏輯。

為什麼走在日本的街道上特別舒服?

1. 用途地域制度,確保生活秩序

日本《都市計劃法》將全國土地劃分為13種用途地域,每種地域都有明確的建築規範,例如:

● 可否開設商業設施(餐廳、便利商店、百貨等)

● 樓高限制與容積率

● 噪音與交通規範

透過這種制度,住宅區不會被大型工廠或深夜酒吧打擾,商業區則能集中發展,形成「有秩序」的生活空間。

日本國土交通省/e-Gov 法令資料提供系統:《都市計畫法》

2. 以人為本的街道設計

● 避免過度商業化:商業設施集中在特定地區,住宅區保留寧靜與社區感。

● 提升社區安全與穩定性:居民彼此熟識,鄰里互動頻繁,搬家率與空屋率相對較低

● 拉近人與空間的距離:日常生活多在步行可達的範圍內完成,生活節奏自然放慢。

● 塑造「日常感」而非「競速感」:通勤雖有效率,但住宅區內多以慢節奏生活為主,減少壓迫感。

3. 視覺環境整潔

● 電線地下化

● 建築高度統一

● 廣告招牌大小受控

讓街景簡潔一致,不會有突兀的高樓或雜亂的商業看板破壞視覺。

步行友善城市的細節,是怎麼被設計出來的?

1. 以重要設施為中心的規劃

街區通常以學校、車站等為中心向外延伸,確保居民生活動線集中且便利。

2. 學校周邊的安全設計

在小學與中學周邊,日本會規劃「通學路」,並設有減速丘、人行優先標誌以及上學時段交通管制。部分地區還會有志工或警察在上下學時間協助指揮交通,確保學童安全。

3. 社區交通分流、避免車輛穿越住宅街

日本許多住宅區會將汽車、自行車與行人動線分開,降低意外風險。

許多小巷弄會設計成「T字路」或「袋小路」,阻止汽車走捷徑穿過住宅區,讓居住環境更安靜。

4. 步行距離規劃生活圈、減少日常生活對汽車的依賴

多數日本城市會以「步行5〜10分鐘」為單位規劃生活圈,確保居民在短距離內即可到達便利商店、藥妝店、超市、醫療診所等日常生活所需設施。

此外,在日本的都市區域,人行道規劃清楚,機車不會與行人爭道,並設有無障礙坡道,照顧到推嬰兒車、輪椅的族群。這種細節讓步行更安全、舒適。

幾乎每個生活圈都有「社區型商店街」,且公共交通密度高,電車與公車站點密集,班次準時。這種規劃降低讓居民可以在不依賴汽車的情況下,完成日常採買與通勤,也讓街區更有活力。

日本街區設計如何反映地區價值?

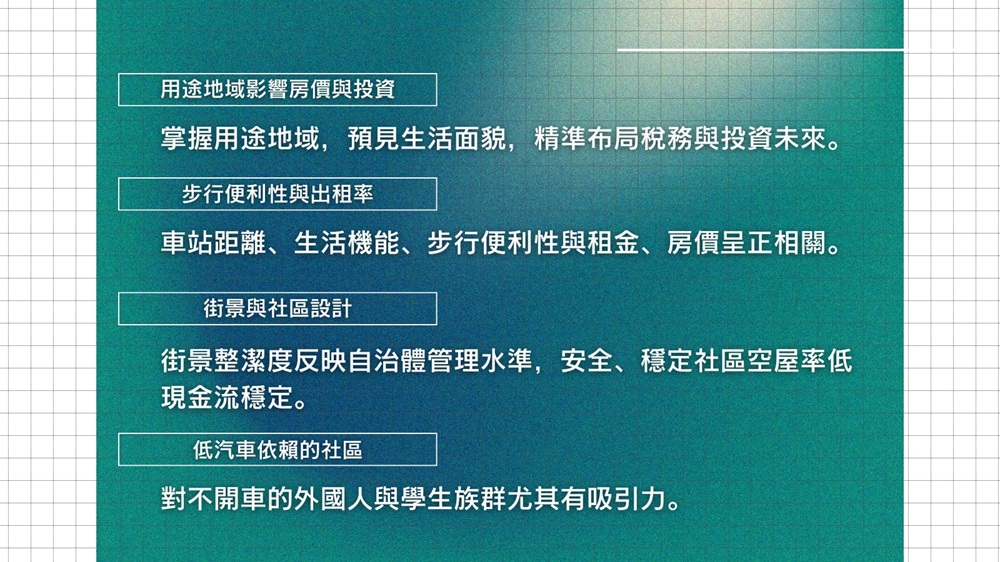

1. 用途地域影響房價與投資潛力

對房地產投資人來說,了解用途地域有助於評估物件的增值潛力與轉手難易度。 例如:

● 位於第一種低層住居專用地域的物件,多為低密度住宅區,安靜宜居,適合自住型與長期出租。

● 商業地域雖具高度交通與生活便利性,且價值成長相對明顯,但夜間噪音及周邊環境複雜的話,仍可能對出租市場產生影響。

● 不同用途地域的容積率與建蔽率也會影響未來改建或加建的可行性。

了解不同類型的用途地域,不僅有助於你想像該地區的生活面貌,也能讓你清楚掌握周邊的規範與限制。同時,熟悉用途地域相關法規,對於物件未來的稅務規劃與投資策略也至關重要。

2. 步行便利性與物件出租率的關鍵關係

對投資人來說,車站距離與生活機能是評估租金水準的重要指標。地區的步行便利性(Walkability)與租金、房價呈正相關。 步行可達生活機能高的地段,通常能吸引更多租客,空屋率低,轉租與轉售更有優勢。 在東京,距離車站5分鐘內的物件租金可高出8%〜15%;生活機能完善的社區,即使距離車站稍遠,也能維持穩定出租需求。

3. 街景與社區設計

對海外買家而言,街景整潔度也是評估物件所在社區價值的加分項,因為它間接反映了地方自治體的財政能力與管理水準,長期有助於房價穩定。 安全感與穩定性高的社區,不僅吸引長期租客,也降低空屋率,對房地產投資的現金流穩定度有直接幫助。

4. 學區與物件保值性

在日本,學區品質與房價高度相關,特別是在東京、大阪等大城市,「名校學區」物件即使屋齡較高,也能維持租金水準與轉售價值。位於知名學區或交通樞紐周邊的物件,長期出租率高且保值性強,是許多投資人優先考慮的標的。

延伸閱讀:台灣人買東京不動產必看:學區房的三大優勢與挑選建議

5. 零汽車依賴的社區吸引租客

對租客而言,「零汽車依賴」的生活型態意味著更低的生活成本,對於位於開車不便的高密度地區之日本人亦具高度吸引力,這也是東京港區、文京區等地租金能長期維持高水準的原因之一。

結語

日本街道之所以讓人感到舒適,不只是因為人行道寬敞或建築美觀,而是來自一整套以人為核心的城市設計邏輯。

用途地域制度確保生活秩序,步行友善規劃讓日常所需近在咫尺,而公共交通與社區商店街的結合,則進一步降低了對汽車的依賴。這樣的街道設計,讓人不只是「通過」城市,而是能真正「生活在其中」。

對於正在發展或改造中的城市而言,日本的案例提供了一個值得借鏡的方向:宜居,不是奢侈,而是可以被設計出來的日常。

對房地產投資人而言,這些城市設計細節不只是生活上的加分項,更是影響物件出租率、租金水準與保值性的核心因素。