1. 日本の11月の祝日:学びと感謝に向き合う日

文化の日(ぶんかのひ / Culture Day) 日付:11月3日

文化の日は、日本国憲法の公布日(1946年11月3日)にちなんで設けられた祝日で、「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことが趣旨です。

各地で芸術祭や表彰式(文化勲章の授与など)が開催され、教育機関でも文化的行事が行われることが多いです。芸術、学問、伝統文化に触れる良い機会とされ、秋の静かな一日を豊かに過ごす人も多くいます。

勤労感謝の日(きんろうかんしゃのひ / Labor Thanksgiving Day) 日付:11月23日

勤労感謝の日は、もともと五穀豊穣を祝う「新嘗祭(にいなめさい)」に由来する伝統的な祭日が、戦後に現代的な意義として再設定されたものです。

「勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう日」とされており、子どもたちが家族へ感謝の手紙を送る、学校や職場で感謝の気持ちを伝え合うといった文化が根付いています。

文化の日

勤労感謝の日

2. 世界の11月の祝日:自由、戦没者、収穫、感謝…多彩な意味を持つ月

アメリカ ― 感謝祭(Thanksgiving Day) 日付:11月の第4木曜日(2025年は11月27日)

感謝祭は、収穫の恵みに感謝する祝日で、アメリカでは最も重要な家族行事のひとつです。ローストターキー(七面鳥)を囲み、家族が集まって食卓を囲みます。

起源は17世紀、ピルグリム・ファーザーズと先住民との友好関係に基づくと言われていますが、現在では宗教色よりも家庭的・文化的行事として定着しています。

イギリス・カナダほか ― 戦没者追悼の日(Remembrance Day) 日付:11月11日

第一次世界大戦の終戦(1918年11月11日)に由来する記念日で、イギリスやカナダ、オーストラリアなど英連邦諸国を中心に行われます。

赤いポピーの花を胸に付けて戦没者に敬意を表し、教会や広場で黙とうが捧げられます。平和や命の尊さを学ぶ機会でもあります。

フランス ― 聖人の日(La Toussaint / All Saints’ Day) 日付:11月1日

キリスト教の伝統行事「諸聖人の日」。亡くなったすべての聖人や殉教者を讃える日で、家族で墓参りに行き、花を手向けます。

この時期はフランスで「死者を悼み、生を見つめ直す」重要な期間でもあり、国民の多くが帰省します。死者との静かな対話を重んじる文化的祝日です。

韓国 ― 紅葉の中の「文化の日」相当行事 日付:11月3日(非公式)

韓国には日本の文化の日に相当する公式祝日は存在しませんが、11月3日には多くの文化イベント(芸術祭、展示会、映画祭など)が全国で行われます。

教育文化省が推進する「文化週間」の一環として開催されることもあり、市民参加型のイベントが広がっています。

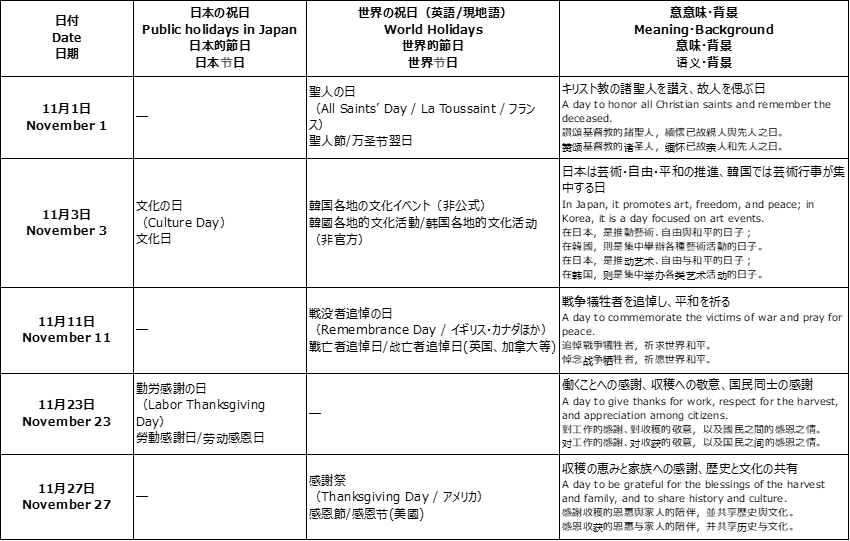

3. 日本と世界の11月の祝日比較表

4. Q&A:11月の祝日とその背景をもっと知りたい!

▶Q1. 勤労感謝の日とアメリカの感謝祭は同じ?

どちらも「感謝」がキーワードですが、背景は異なります。勤労感謝の日は農耕儀礼「新嘗祭」に由来し、働くことや社会への感謝を表す現代的祝日です。アメリカの感謝祭は収穫の恵みと家族団らんに焦点を当てています。

▶Q2. なぜ日本の文化の日が「憲法公布」と関係あるの?

1946年11月3日、日本国憲法が公布された日であり、「自由と平和を愛し文化をすすめる」という理念は憲法の精神と一致しています。単なる芸術の祝日ではなく、国の根幹を見直す意義があります。

▶Q3. 世界では11月にどんな感情が表現されている?

11月は「感謝」「追悼」「静けさ」がキーワードになることが多く、日本では労働に感謝し、世界では戦没者や祖先、聖人を偲ぶ日が多く見られます。感情や精神を見つめ直す落ち着いた祝日が中心です。

5. 次回予告:12月 ― 世界が祈りと光に包まれる月へ

日本の年の瀬と世界のクリスマス文化、光をテーマに祝う月

12月は「一年の終わり」としての行事が多く、日本では大掃除や除夜の鐘、世界ではクリスマスを中心に「光」や「平和」を象徴する祝祭が開かれます。来月は、日本と世界の「祈り」と「再生」の文化を比較しながら、心を整える季節を見つめていきます。