厳しい残暑がようやく落ち着きを見せ、少しずつ空が高く感じられる9月。虫の音が響き、夜風が心地よくなるこの季節は、旧暦で「長月(ながつき)」と呼ばれます。

「夜が長くなる月」ともいわれる長月には、秋の静けさと豊かさが凝縮されています。この記事では、長月の由来や文化、風物詩、食や暮らしの知恵までをご紹介します。

1. 長月とは?9月の和風月名の意味と由来

「夜長月」が語源

「長月」は「夜長月(よながづき)」の略とされ、日暮れが早くなり夜が長く感じられる時期であることから名づけられました。

夏の余韻が残る中にも、秋の静けさと落ち着きを感じられる季節の始まりです。古来の人々は、虫の音や月の光に耳を傾けながら、夜をゆったりと過ごしていたことでしょう。

別名「菊月」「紅葉月」など

長月には「菊月(きくづき)」「紅葉月(もみじづき)」などの異名もあり、それぞれ秋の風物にちなんで名づけられています。

季節が移ろうこの時期は、さまざまな自然の表情が楽しめる月でもあります。

富士山と紅葉

紅葉

2. 長月と旧暦・新暦の違い

旧暦では今の10月中旬頃

旧暦での長月は、今の暦でいうと10月中旬から11月初旬にかけての頃。気候的にも紅葉が進み、本格的な秋が訪れる時期です。

一方、現在の9月はまだ残暑が厳しい日も多く、季節感には多少のズレがあります。

自然の微細な変化を見つける

それでも、空の高さ、虫の音、空気の澄み方などに目を向ければ、着実に季節が移り変わっていることがわかります。

長月の名前には、そうした変化に敏感な日本人の感性が表れています。

3. 長月の自然と風物詩

中秋の名月と月見文化

長月といえば、「中秋の名月」。旧暦8月15日にあたるこの日は、古くから月を愛でる行事として知られています。

団子やすすきを供え、夜空を見上げて月を眺める月見文化は、現代にも息づいています。

涼しい夜風の中、心を落ち着けて月と向き合う時間は、日本らしい風情を感じさせてくれます。

虫の音と秋の訪れ

コオロギや鈴虫の声が響き始めるのもこの季節。秋の夜に聞こえる虫の音は、日本人にとって自然の音楽ともいえる存在です。

欧米では雑音として扱われることもある虫の音を、「風情あるもの」として楽しむ感覚は、日本独自の文化ともいえるでしょう。

4. 長月の伝統行事と文化

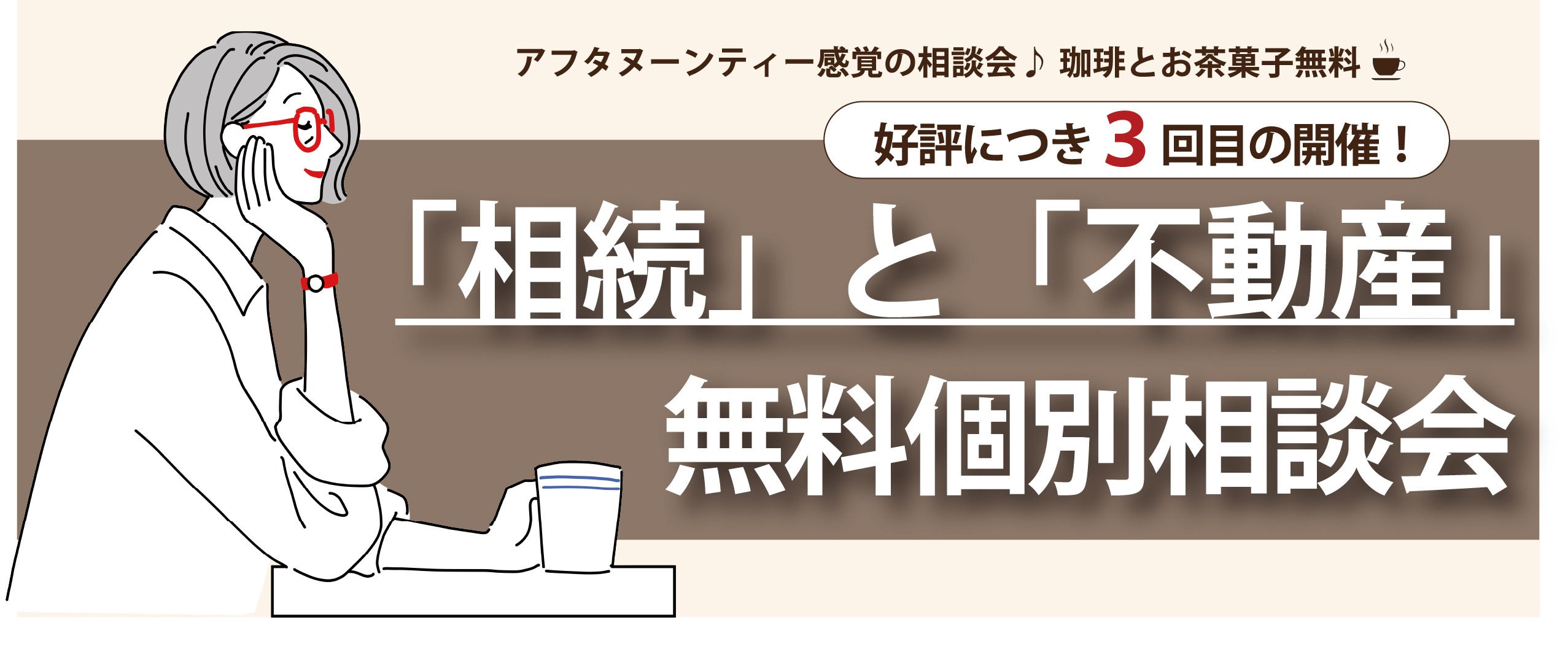

重陽の節句と菊の効能

9月9日は「重陽の節句」。五節句のひとつで、菊を用いた無病息災や長寿を祈る行事です。

平安時代の宮中では、菊の花を浮かべた酒「菊酒」を飲んだり、菊の花びらを枕に敷いたりして、邪気を払う風習がありました。

秋の彼岸と自然への感謝

秋分の日を中心とした彼岸の期間には、祖先を敬い、自然に感謝する文化が息づいています。

お墓参りに行く家庭も多く、「人と自然のつながり」を意識する大切な時期です。

5. 長月の味覚と旬の楽しみ

実りの秋のはじまり

長月は実りの秋の入り口。新米、秋刀魚、栗、ぶどう、梨など、食卓が豊かになる季節です。

初秋の味覚を楽しむことで、体の内側からも季節の移ろいを感じることができます。

行事食と季節の知恵

中秋の名月には「月見団子」、重陽の節句には「菊を用いた料理」など、季節と結びついた食文化も魅力の一つです。

旬の食材を取り入れることは、健康面にも良いとされ、昔ながらの知恵が現代にも活かされています。

月見団子

重陽の節句

6. 暮らしに取り入れる長月のこころ

月と向き合う静かな時間

秋の夜長に、パソコンやスマートフォンの画面ではなく月を眺めてみる——そんな過ごし方が心を整えてくれることもあります。

長月は、自然と自分の内面を重ね合わせるような、静かな感性の時間を与えてくれる季節です。

秋のインテリアと衣替え

風通しの良いリネンから、温もりあるウール素材へ。インテリアにも秋の色を取り入れて、季節の変化を楽しむのもおすすめです。

日本ならではの四季のある暮らしを、心地よく彩るための工夫をしてみましょう。

長月に映える風景と伝統

中秋の名月とすすきの野

夜空に浮かぶ満月と、その下に揺れるすすき。秋の情緒を映し出すような一枚です。

すすきの野

中秋の名月とススキ

お彼岸のお供えと仏花

家族で供えるおはぎや、秋の花を飾った仏前の様子は、心を和ませる風景です。

稲穂が黄金に輝く田園

収穫を目前に控えた田んぼの稲穂が、風にそよぐ様子は、日本の秋の象徴ともいえます。

実りの秋、収穫間際の稲穂

升に盛った日本のお米